জলবায়ুর স্থিতিশীলতা ও উষ্ণতা মানব সভ্যতার শিকড় হিসেবে কাজ করেছে; জলবায়ুর স্থিতিশীলতা না থাকলে কৃষি ও স্থায়ী বসতি সম্ভব হতো না, এবং প্রাচীন সভ্যতার বিকাশও বিলম্বিত হত।

পৃথিবী এক সময় প্রায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বরফে আচ্ছন্ন ছিলো, যা আমরা “Snowball Earth” বা বরফবৃত্তি যুগ” নামে জানি। পৃথিবীর জলবায়ু বরফবৃত্তি যুগের চরম ঠাণ্ডা থেকে ধীরে ধীরে হোলোসিন যুগের স্থিতিশীল ও উষ্ণ অবস্থায় এসেছে। হোলোসিন যুগ হলো সেই যুগ, যা শেষ বরফযুগের পর শুরু হয় এবং মানুষের কৃষি ও সভ্যতার বিকাশকে সম্ভব করেছে, যা খ্রিষ্টপূর্ব ৯,০০০–৭,০০০ আগ থেকে শুরু হয়। এই সময় থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে কৃষিকাজে প্রবেশ করে, গম, যব, ছোলা চাষ এবং গবাদি পশুপালন শুরু করে। প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৯,০০০–৬,০০০ সময়ে মানুষ স্থায়ী গ্রাম ও বসতি গঠন করতে শুরু করে, সেচ ও জল ব্যবস্থার সূচনা হয়। ধীরে ধীরে প্রথম শহর ও নগরায়ণ বিকশিত হয়, যেমন জেরিকো ও হাম্বার। প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩,৫০০–২,০০০ সালের মধ্যে মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু উপত্যকা, প্রাচীন মিশর ও চীনের মতো প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে। একই সময়ে প্রাচীন সভ্যতার লিখন ব্যবস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ (কিউনিফর্ম এবং হায়েরোগ্লিফিকস) ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়, যা সামাজিক সংগঠন, বাণিজ্য ও শিল্পকলার প্রসারে সহায়ক হয়। এভাবে হোলোসিন যুগের স্থিতিশীল জলবায়ুই মানব সভ্যতার বিকাশের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে (তথ্যসুত্র : বেলউড, পি. (২০০৫)। প্রথম কৃষক: কৃষিকাজী সমাজের উৎপত্তি। অক্সফোর্ড: ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশি)।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে জলবায়ু প্রায় ৯–১০ হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং এই স্থিতিশীল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মাত্র ৩০০ বছরের মধ্যে আমরা আধুনিকায়ন ও উন্নত জীবনযাপনের চেষ্টায় এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনকে দ্রুততর করে তুলেছি, ফলে পৃথিবী ক্রমশ বসবাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এর মধ্যে প্রধান কারণ হলো তেল, কয়লা ও গ্যাসের (ফসিল ফুয়েল) ব্যবহার, শিল্পকারখানার সম্প্রসারণ, যানবাহনের অতিব্যবহার, বনভূমি ধ্বংস এবং কৃষিকাজে আধুনিকতার নামে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে সেচ্ছাচারিতা করা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming)। বৈশ্বিক উষ্ণতা বলতে বোঝায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি। এর প্রারম্ভিক ও প্রধান উৎস হলো বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস (Greenhouse Gases – GHGs) এর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂), মিথেন (CH₄), নাইট্রাস অক্সাইড (N₂O) এবং ফ্লোরিনযুক্ত গ্যাসের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো সূর্যের তাপকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আটকে রাখে, যার ফলে পৃথিবী ক্রমশ গরম হতে থাকে এবং আবহাওয়ার স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলেই পৃথিবীর জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, যার বহুমাত্রিক প্রভাব আজ সারা বিশ্বে দৃশ্যমান। এর ফলে প্রকৃতি, সমাজ ও অর্থনীতি গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একদিকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, খরা ও তাপপ্রবাহের মতো চরম আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের পরিমাণ ও তীব্রতা বাড়ছে; অন্যদিকে মেরু ও হিমবাহ অঞ্চলের বরফ, গ্লেসিয়ার (উচ্চশৃঙ্খলা বরফঝর্ণা) গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise-IMBIE-এর ২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৯২ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকা মিলিয়ে প্রায় ৭,৫০০ গিগাটন (Gt) বরফ হারিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ বরফ গলে যাওয়ার ফলে বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ২১ মিলিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত। উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে, কৃষিজমি হারিয়ে যাচ্ছে এবং লবণাক্ততার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি জমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং লবণাক্ততার মাত্রা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত পাঁচ দশকে উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার হেক্টর কৃষিজমি হারিয়ে গেছে (The Climate Watch, ২০২৪)। একই সঙ্গে, প্রায় ১.২ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য জমি এখন লবণাক্ততার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশের লবণাক্ততা মাত্রা ৮ dS/m-এর বেশি ( তথ্যসুত্র : CGIAR, ২০২4)। কিছু এলাকায় মাটির লবণাক্ততা ৯.০৯ mS/cm পর্যন্ত পৌঁছেছে (তথ্যসুত্র : Arxiv.org, ২০২৪)। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাগরের পানির অনুপ্রবেশ ও জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধিই এই লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। The Green Page Bangladesh (২০২৩)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত তিন বছরে কিছু এলাকায় কৃষিজমির লবণাক্ততা প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে, উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষির টেকসইতা ও খাদ্য নিরাপত্তা আজ মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে। এই লবণাক্ততা কৃষি, পানীয় জল ও মিঠাপানির জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করছে। নদী, খাল ও বিলের মিঠাপানির মাছসহ জলজ প্রাণীর প্রজনন ও বেঁচে থাকার উপযোগী পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ুর এই পরিবর্তনে বনাঞ্চল সংকুচিত হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, এই পরিবর্তনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবও গভীর। কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়সহ নিম্নআয়ের মানুষ জীবিকা হারিয়ে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা কমে যাচ্ছে, পুষ্টিহীনতা বাড়ছে এবং গ্রামীণ জনপদ থেকে শহরমুখী জলবায়ুজনিত অভিবাসন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। Livelihood Adaptation in Response to Climate Change: An Empirical Study on South‑Western Coastal Zone of Bangladesh ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুসারে প্রায় ৭১.৬৭ % জেলে পরিবারই জীবিকা পরিবর্তনের পথ অনুসরণ করেছে (যেমন কৃষি, মাছ ব্যবসা, চাষ) এবং ৯৫ % পরিবারকে একাধিক বিকল্প উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। Internal Displacement Monitoring Centre–এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৯.১৫ লক্ষ মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এর কারণে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে হচ্ছে। দ্রুত নগরায়ণ ঘটছে, শহরে জনসংখ্যার চাপ ও বস্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ আরও তীব্র করছে। পাশাপাশি দারিদ্র্য ও বেকারত্বের হার বাড়ছে, পানিবাহিত ও কীটবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য নতুন সংকট তৈরি করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই অব্যাহত ধারা প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দ ও ভারসাম্যকে ভেঙে দিচ্ছে, পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে দুর্বল করে তুলছে এবং মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনাকে ক্রমশ অনিশ্চিত করে তুলছে। Global Forest Watch–র তথ্য অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বনবৃক্ষ ছায়াযুক্ত এলাকা (tree cover) প্রায় ২৬৪,০০০ হেক্টর বা প্রায় ১৩ % কমে গেছে।

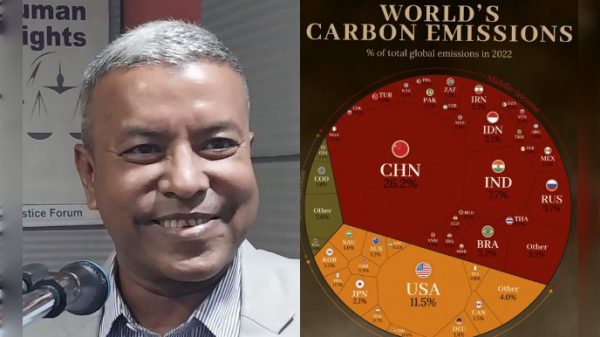

বাযুমন্ডলে GHG নির্গমনে সবচেয়ে বড় অবদান রাখছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, রাশিয়া এবং ব্রাজিল। উল্লেখযোগ্য যে, G20 দেশগুলো মিলিয়ে বৈশ্বিক মোট নির্গমনের প্রায় ৭৭% দায়িত্ব বহন করছে। জলবায়ু নীতি, নির্গমন কমানো এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর উল্লেখিত অঙ্গিকারের বিশ্লেষনে দেশগুলো জাতিসঙ্ঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) তত্ববধায়নে Conference of Parties-COP অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এরই প্রেক্ষিতে GHG যাতে প্রাকশিল্প যুগের স্তরের তুলনায় (প্রায় ১৮৫০–১৯০০ সাল যান্ত্রিক মেশিন, কারখানা, বাষ্প ইঞ্জিন, রাসায়নিক, আধুনিক শিল্প সমাজের সূচনা) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫–২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধি না পেতে পারে তার জন্য ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলনে (COP21) ১৯৭ টি দেশের অংশগ্রহনের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যা প্যারিস এগ্রিমেন্ট নামে পরিচিত। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াল বা তার বেশি উষ্ণত হলে জলবায়ুর চরম প্রভাব যেমন: সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, তাপমাত্রা চরম বৃদ্ধি, খরা, বন্যা, খাদ্য ও পানির নিরাপত্তা সংকট আরও গুরুতর হবে। প্যারিস চুক্তি অনুসারে, দেশগুলোকে জ্বালানি উৎপাদন, শিল্প, পরিবহন এবং কৃষি খাতে গ্রীনহাউস গ্যাস (GHG) নির্গমন কমানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। চুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, শক্তি দক্ষ প্রযুক্তি, ইলেকট্রিক যানবাহন, বনায়ন এবং কার্বন শোষণ প্রযুক্তি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও, ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রান্তিক ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিকে অর্থ, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহায়তা করার অঙ্গিকার করা হয়েছে। দেশগুলোকে তাদের অগ্রগতি নিয়মিত রিপোর্ট করতে হবে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কার্বন নির্গমন কমিয়ে মানব ও প্রকৃতির জন্য ঝুঁকি সীমিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক তুলনায় বাংলাদেশে GHG নির্গমন খুবই কম। বিশ্বব্যাপী মোট নির্গমনের মাত্র ০.৪ শতাংশ বাংলাদেশ থেকে আসে। বাংলাদেশ কার্বন নির্গমনে তুলনামূলক নগণ্য হলেও, জলবায়ু ঝুঁকিতে অত্যন্ত সংবেদনশীল (৭ নম্বর সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ)।

এবছর ব্রাজিলের বেলেং শহরে অনুষ্ঠিতব্য COP30 জলবায়ু সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালীন বিশ্ব নেতাদের, কূটনীতিক ও পরিবেশকর্মীদের মনে আশা ও উদ্বেগের মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে। প্যারিস চুক্তির ১০ বছর পূর্তিতে এটি এমন এক সময়, যখন 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণায়নের সীমা রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়েছে। বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় বহুপাক্ষিকতার চেতনা ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে। ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে মতপার্থক্য, যুক্তরাষ্ট্রের অনিশ্চিত ভূমিকা এবং জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের প্রভাব নিয়ে নানা আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। COP30-এ অনেক প্রভাবশালী দেশের নেতারা অনুপস্থিত থাকছেন। ১৯৭টি দেশের মধ্যে মাত্র ৫৭ জন রাষ্ট্রপ্রধান নিশ্চিতভাবে অংশ নিচ্ছেন; বাকি দেশগুলো (বিশেষ করে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারত, আর্জেন্টিনা) হয়তো প্রতিনিধি পাঠাবে। এমন বিভক্ত জলবায়ু রাজনীতি এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার দুর্বলতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। তাছাড়া, তেল, কয়লা ও গ্যাস কোম্পানির শতাধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণও সমালোচনার জন্ম দিচ্ছে। বিশ্বের জলবায়ু কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করছে নানা বিষয়: যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু কূটনীতি থেকে সরে আসা, আঞ্চলিক যুদ্ধ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব (যেমন ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা), বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, এবং NDC বাস্তবায়নের জন্য অর্থের অভাব। পুঁজিবাজার এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগের পক্ষপাত, যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পকে সমর্থন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর বোঝা বাড়াচ্ছে। এছাড়া নাগরিক সমাজ ও সামাজিক চাপের অভাব এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাও কার্যকর পদক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করছে। গত COP29-এ ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলো ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে অন্তত ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে এটি ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও বাস্তবে এই ব্যবধান এখনো বিশাল। COP30-এ আলোচনার মূল বিষয় হবে: জীবাশ্ম জ্বালানি কমানো, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ, জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং বন সংরক্ষণ। ধনী দেশগুলো এখনো পুরো অর্থ দেয়নি, যা বাংলাদেশসহ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য বড় সমস্যা। জাতিসংঘের মহাসচিব জানিয়েছেন, ১.৫ ডিগ্রির সীমা কিছু সময়ের জন্য অতিক্রম করলেও এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি বদলানো সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হলো যুক্তরাষ্ট্রের অনিশ্চিত ভূমিকা, চলমান যুদ্ধ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা এবং পুঁজিবাজারের প্রভাব কি COP30 শেষ পর্যন্ত বৈশ্বিক অঙ্গীকার পুনরুজ্জীবিত করবে, না-কি রাজনৈতিক অচলাবস্থায় আটকে থাকবে? আমরা কি বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে আশা জাগাতে পারবো, না-কি কথার ফুলঝুড়িতে আটকে জলবায়ু সংকটকে আরও গভীর করে তুলবে?

লেখক: বাহলুল আলম, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত জলবায়ু প্রভাবিত একজন বাসিন্দা//জলবায়ু বিশ্লেষক